영상의학 | MD CT를 이용한 혈관기형의 진단 증례

페이지 정보

작성자 ROYAL 등록일14-08-23 16:08조회13,751회 댓글0건

관련링크

본문

혈관기형의 진단 증례

수의 임상분야에서 CT 장비가 도입된 후 초기에는 추간판 탈출증 및 골격계에 한정되어 진단에 사용되어 왔다. 그러나 최근에는 그 진단영역이 점차 확대되고 있다. 뇌 질환의 진단, 종양성 질환의 진단, 추간판 탈출증의 진단 등 점차 진단영역이 확대 되고 있다. 특히 선천적 혈관이상의 진단영역에서 탁월한 진단영상을 제공하고 있다.

과거 동맥관개존증(patent ductus arteriosus, PDA)를 진단하기 위해서는 방사선 사진과 초음파 영상을 기반으로 가장 신뢰할 수 있는 청진소견을 더해 추정진단을 실시하였다. 현재도 PDA의 진단에 가장 중요한 요소는 청진 및 심초음파 영상이다. 청진에서 관찰되는 독특한 심잡음을 기초로PDA를 가진단 한뒤 CT를 통해 이상 부위를 확인할 수 있다. CT 영상이 제공하는 정보는 실제 해부학적 정보를 정확히 제공함으로써 이후 외과적 수술정보를 과거보다 명확하게 제공할 수 있다.

PDA는 개에서 가장 일반적으로 접할 수 있는 혈관기형의 하나다. PDA는 태생기만 기능을 하는 폐동맥과 대동맥을 연결하던 혈관의 일부가 생후 수일내에 그 기능을 상실하고 폐쇄됨으로써 대동맥으로 흐르던 혈액이 더 이상 폐동맥으로 유입되지 않도록 하여야 하나, 그 기능이 일부남아 대동맥의 높은 혈압의 혈액의 일부가 폐동맥을 통해 다시 폐로 유입되는 현상이다. 이러한 기전은 좌심부전과 폐부종, 그리고 최종적으로 심방세동을 유발해 사망하게 되는 원인을 제공하게 된다. PDA는 암컷 순종에서 더 흔하게 발생하며 국내에서는 말티즈견, 포메라니언, 토이푸들 및 요크셔테리어에서 흔하게 보고되고 있다.

어린 PDA환자에서의 임상증상은 대부분 증상이 없거나 가벼운 운동 불내성만을 보이는 경우가 많고증상이 생기는 경우 폐부종으로 인한 기침이나 빈 호흡 등이 나타날 수 있다. PDA와 관련된 가장 두드러진 신체검사 소견은 연속성 기계잡음(continuous machinery murmur)이 왼쪽 심장 기저부에서 들리며 많은 증례에서 떨림(진전음, thrill)이 느껴지고, 대부분 이 증상 때문에 PDA를 의심하게 된다. PDA의 치료는 수술적으로 동맥관을 결찰 또는 절단해 주거나 비침습적인 방법으로 코일 색전술(coil embolization)을 이용해 동맥관을 막아주는 것으로 보통 생후 9개월 이전에 치료하게 된다면 예후는 매우 좋다.

본 증례보고에서 발표할 자료는 본원에서 2010.7 ~ 2011.2월까지의 기간 동안 HITACHI ECLOS 8ch MD CT를 이용하여 진단한 증례 중 일부 자료다.

그림1. 본원이 보유한 HITACHI 8ch MD CT. 4세대 MD CT장비로 촬영시간의 단축 및 여러 가지 분석 프로그램을 통한 다양한 영상의 분석이 가능하다.

그림2. 16M Comed titan 2000 DR장비.

그림4. 내원 당시 방사선 사진. A ; 복배상 사진, B ; 외측상 사진. 외측상에서 심장의 크기가 확장되어 관찰되며, 그 외 특이적 소견은 관찰되지 않는다.

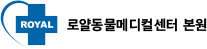

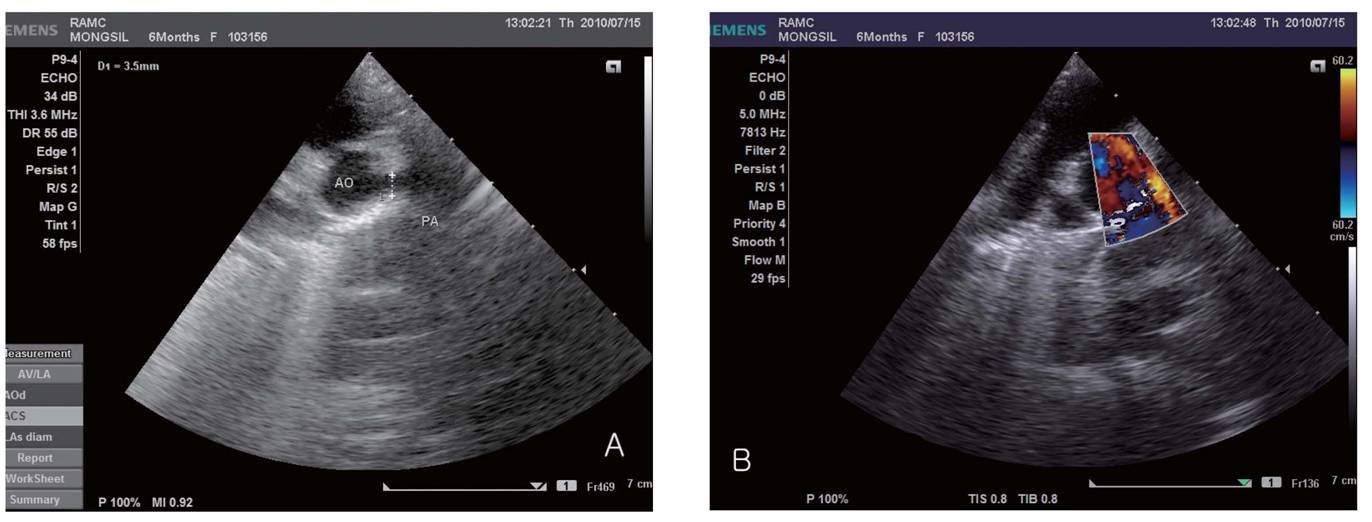

그림5. 내원 당시 초음파 사진. A ; Rt para-sternal short axis view, 심장의 수축력을 평가하기위한 단면영상. 심근의 수축력의 이상은 관찰되지 않았다. B ; CW view,단락혈관을 통해 흐르는 혈액의 양과 속도를 측정하는 영상. C, D ; 컬러 도플러영상, 단락혈관의 컬러 영상을 통한 단락혈관을 확인하고 있다.

증례 1

2세령의 수컷 말티스견이 지역 병원에서 1년전 PDA진단을 받고 수술 적 교정을 위해 본원에 내원하였다. 내원당시 심장영역에서 떨림과 PDA특유의 심잡음인 연속적 기계잡음이 청위되었다. 임상증상은 없었으며, 단지 심장영역에서 이상한 심잡음이 들리는 수준으로 임상증상이 발현되지 않아 수술적 교정은 고려되지 않고 있었다. 초음파를 이용한 사전 검사에서 PDA로 확정 진단이 되었으며, 수술적 접근을 위한 정확한 해부학적 정보를 얻기 위해 CT 스캔을 실시하였다(그림 6).

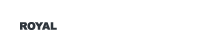

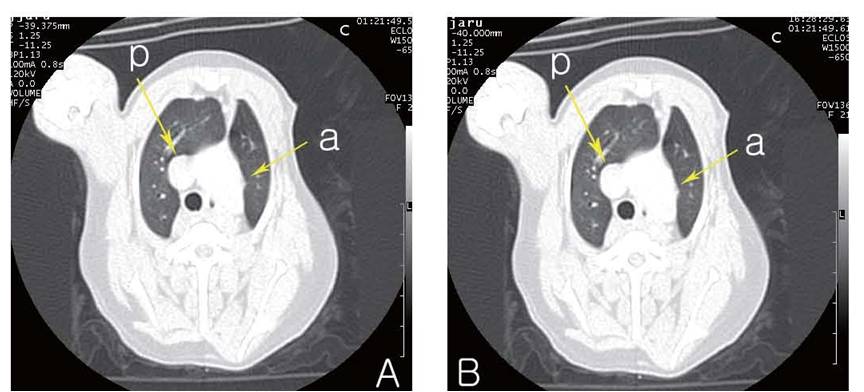

그림6. 2D CT 단면상. 조영제 투여후 촬영상에서 폐동맥과 대동맥의 단락 부위(노란색원)를 확인할 수 있다. 초음파 영상과 뚜렷한 차이점이 관찰되지 않으며, 혈관의 단락여부도 명확하지 않다. a ; 대동맥, p ; 폐동맥, 노란색 원 ; 단락혈관

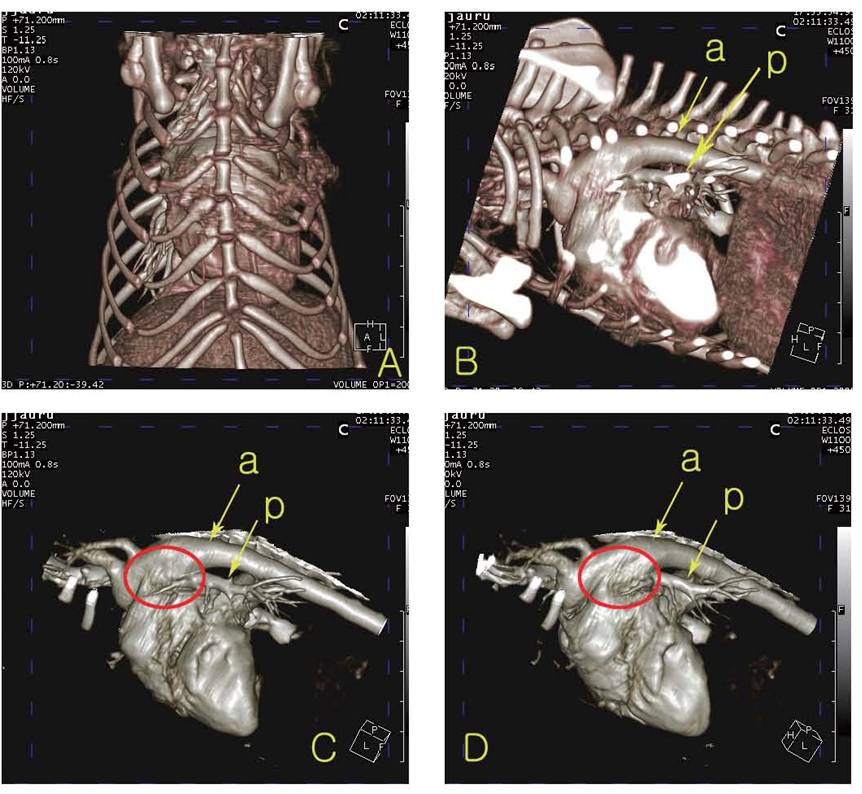

방사선 사진(그림 4)에서는 심장의 확장 소견이 확인이 되었으며, 초음파 진단 영상에서 대동맥과 폐동맥 영역에서 단락 혈관의 확인이 가능하며, 컬러 도플러상 혈액의 와류로 인한 모자이크 패턴 이 관찰된다(그림 5). 초음파 영상으로 PDA 소견으로 진단하였다.2D 영상이 제공하는 정보는 극히 제한적인 정보만을 제공함으로써 초음파 영상과의 차이점을 찾기 어렵다. 그러나 2D 영상을 기반으로 3차원 영상을 재구성함으로써 좀 더 정확한 해부학적 구조를 확인할 수 있다. 그림 7에서와 같이 대동맥과 폐동맥 의 단락 부위와 모양을 확인함으로써 수술적으로 쉽게 접근할 수 있었으며, 수술시간 또한 단축하는 효과를 얻을 수 있었다.

그림7. 3D 재구성 영상. 3차원 재구성을 통해 PDA영역을 입체적으로 확인하였으며(붉은색원), 수술적 접근을 위한 절개 부위와 정확한 단락의 위치를 확인함으로써 술자에게 보다 명확한 해부학적 정보를 제공하고 있다. A ; 3차원 재구성 영상의 복배상 영상, B ; 외측상에서 늑골의 일부를 제거한 영상, C, D ; 외측상 영상에서 폐조직과 늑골 조직을 제거한 영상. a ; 대동맥, p ; 폐동맥, 붉은색원 ; 단락혈관

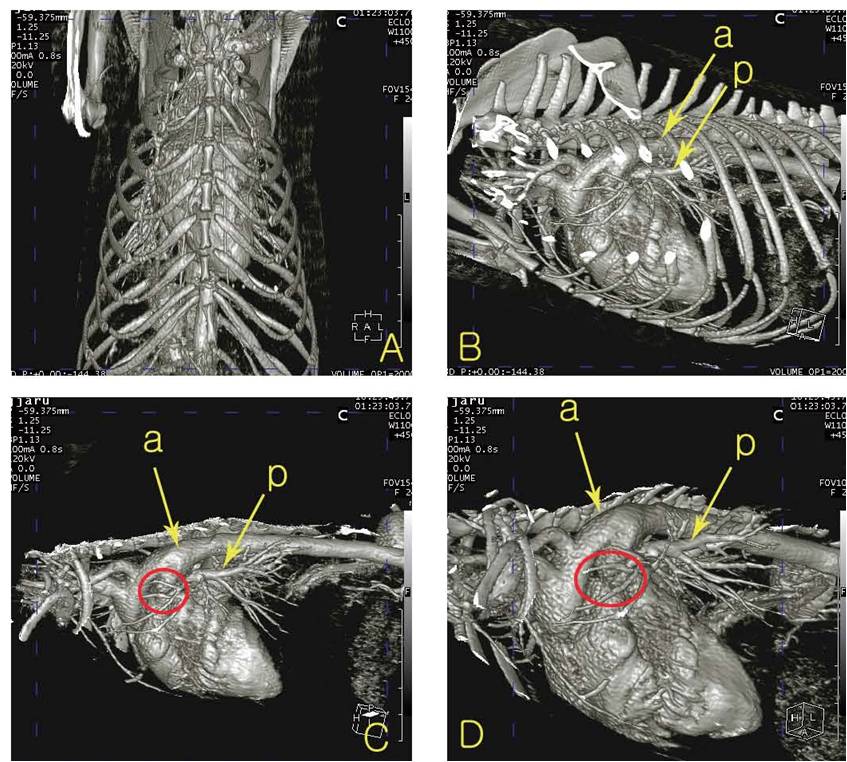

술후 6개월째 재평가를 위해 추가 촬영을 실시하였다. 초음파 검사에서 단락부위에서 혈액의 와류가 확인되지 않았으며 CT 사진에서도 단락 혈관의 명확한 폐쇄가 확인되었다. 2D 영상을 통한 단락의 폐쇄는 명백하지 않았으며, 초음파 영상과 차이점을 찾지 못하였다(그림 8). 그러나 3차원 재구성 영상을 통한 비교는 명백한 단락의 폐쇄를 확인할 수 있었다(그림 9, 붉은색 원).

그림8. 수술후 2D CT 영상. 대동맥과 폐동맥 단락부위의 명확한 폐쇄가 확인되지 않는다. 2D 영상을 통한 술전후의 영상적 차이는 찾기 어렵다. A, B ; PDA영역의 2D 단면영상, a ; 대동맥, p ; 폐동맥

그림9. 수술후 3D 재구성 영상. A ; 3차원 재구성 영상의 복배상 영상, B ; 외측상에서 늑골의 일부를 제거한 영상, C, D ; 외측상 영상에서 폐조직과 늑골조직을 제거한 영상. a ; 대동맥, p ; 폐동맥, 붉은색 원 ; 단락혈관

수술후 6개월째 임상증상은 내원당시와 동일하게 관찰되지 않았으며, PDA의 전형적인 증상인 심잡음 또한 관찰되지 않았다.

증례 2

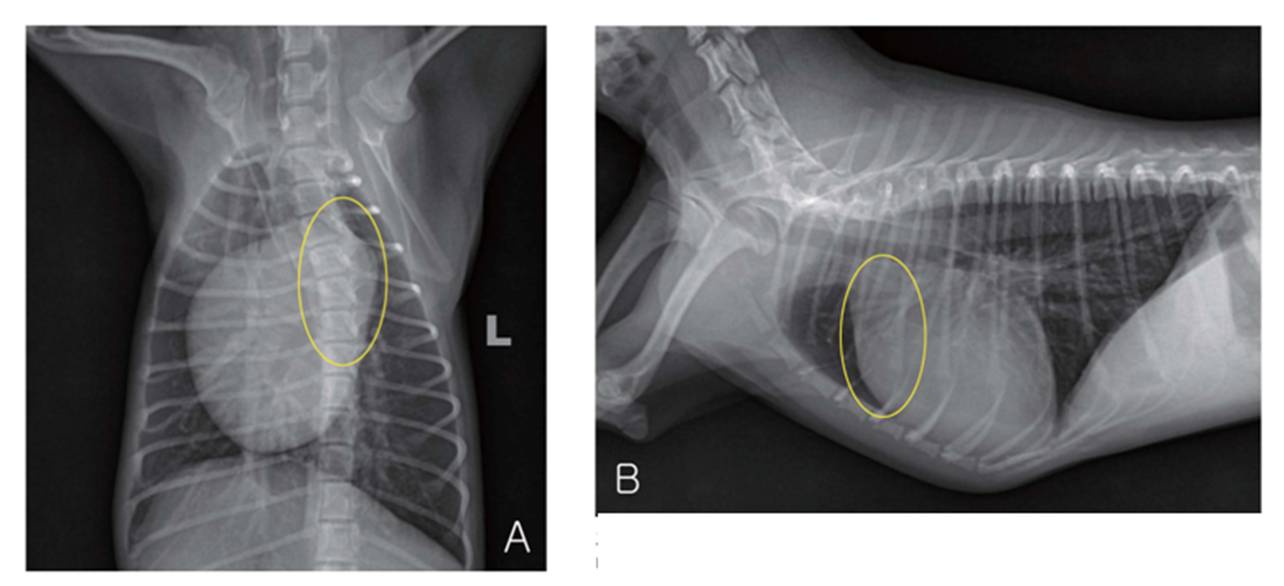

6개월령의 암컷 말티즈견으로 지역병원에서 PDA진단후 CT를 이용한 진단 및 수술을 실시하기 위해 본원에 내원하였다. 본 환자는 전 증례와 동일한 흉부에서 떨림과 연속성 기계잡음이 왼쪽 심장 기저부에서 청진되었다. 사전 검사로 기본 검사와 방사선 사진과 초음파 검사가 실시되었다. 방사선 사진상의 심장크기의 확장과 MPA 영역의 확장소견(그림 10)이 관찰되었으며, 초음파 영상을 통한 진단에서 단락혈관의 크기와 컬러도플러 영상에서 모자이크 패턴을 확인하였다(그림 11).

그림 10. 내원 당시 방사선 사진 A ; 복배상, B ; 외측상, MPA영역의 확장 소견이 관찰된다(노란색 원).

그림 11. 내원당시 초음파 영상 A ; Rt para-sternal short axis view, 대동맥과 폐동맥의 단락 혈관을 확인할 수 있으며, 단락혈관의 크기를 측정할 수 있다. B ; 컬러도플러영상, 대동맥과 폐동맥의 단락을 컬러도플러 영상을 통해 확인하였다.

신체 검사와 영상진단의 결과로 PDA를 확정진단하였으며, 수술을 위한 해부학적 정보를 얻기 위해 CT scan을 실시하였다(그림 12). 2D 단면 영상에서는 앞에서 언급한 환자와 동일 한 결과를 얻었으며, 좀 더 상세한 해부학적 정보를 얻기 위해 영상을 3차원으로 재구성 하여 분석 하였다(그림 13).