내과 | 소동물 임상에서 수액요법을 어떻게 할까?

페이지 정보

작성자 Dr.로얄 등록일15-07-28 11:34조회21,512회 댓글0건

관련링크

본문

소동물 임상에서 수액요법을 어떻게 할까?

우리 몸에서 수분(물)이 차지하는 비율은 통상 60% 정도라고 말한다. 사람이 태어날 때에는 80% 가량이 물이고, 60세 이상이 되면 50% 미만으로 감소한다고 한다. 그래서 노화를 예방하는 가장 좋은 방법은 탈수를 방지하기 위해 지속적으로 물을 마시는 것이다. 보통 성인에서 매일 2L 이상을 마시라고 한다. 개와 고양이도 나이에 따라 몸에서 차지하는 수분의 비율이 다르고, 또한 체중에 따라서도 다르다고 한다. 즉, 우리 몸에서 많이 비율을 물이 차지하고 있다. 혈액의 주성분도 결국에는 물이다. 혈액을 혈장과 혈구로 구분할 수 있는데, 혈장은 거의 대부분이 물이고, 혈구도 많은 부분이 물이 차지하고 있다.

결국 저혈류증 또는 탈수를 유발하는 질병은 순환하는 혈류량의 부족으로 순환장애가 발생한다.

이런 상황에서 빨리 부족한 수분을 공급해 주지 않으면 말초장기(특히, 복강내 장기; 간, 신장, 췌장, 위장관 등)는 혈액공급을 받지 못하므로 산소와 포도당과 같은 영양분을 공급받지 못하고, 또한 질소화합물과 이산화탄소 같은 독성물질이 축적되므로 세포사(cell death)가 발생하고, 점점 시간이 지남으로써 장기의 손상을 유발하게 된다. 이런 상황으로 진행되는 것을 막기 위해서는 빠른 수액요법이 필요하다.

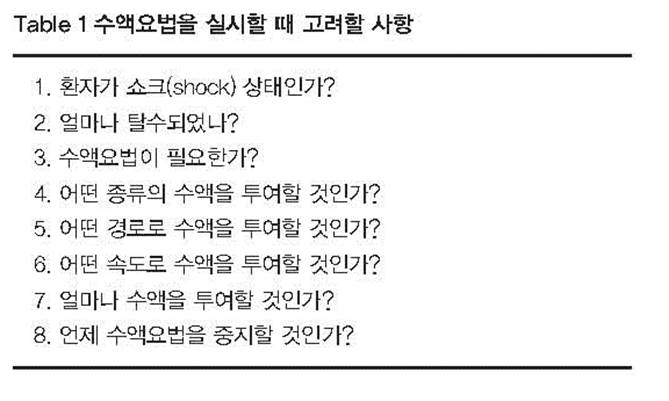

그럼 어떻게 수액요법을 실시해야 할까? 질문은 쉽지만 매번 수액요법을 할 때마다 고민을 하게 된다. 수액요법을 할 때에는 다음과 같은 8가지를 고민해야 한다(표 1 참조).

1. 환자가 쇼크 상태인가?

왜 처음부터 쇼크상태인지를 확인해야 할까? 위에서도 설명했던 것처럼 쇼크를 유발할 정도로 체내에서 수분이 손실되면 실질 장기(주로 복강장기와 말초)로의 혈액순환이 이루어지지 않아 다발성 장기손상을 유발한다. 따라서 가능한 한 빨리 순환장애를 개선할 필요가 있기 때문에 쇼크 유무를 제일 먼저 확인하는 것이다.

“가능한 한 빨리”란 어느 정도의 시간을 말할까? 보통 1시간 정도로 보고 있다. 그러나 임상에서는 20분이 될 수도 있고, 30분이 될 수도 있다. 즉, 내가 빨리 수액을 줄 수 있다면 빨리 수액을 투여하라는 것이다. 이렇게 해야 부족한 혈액량을 빨리 증가시켜 말초의 실질장기로 혈액공급이 이루어지기 때문이다.

쇼크상태의 환자에서 신체검사시 특징은 다음과 같다. 의식소실(기면, 혼미, 혼수), 사지 냉감, 빈맥 또는 중증의 서맥, 점막의 창백, CRT의 지연 또는 측정 불가, 저혈압, 대퇴동맥의 맥박 감소 또는 소실. 쇼크 환자에서 얼마나 많은 수액량을 투여해야 할까? 혈액이 차지하는 비율이 개에서는 체중의 8~9%로, 고양이는 5~6%로 본다. 즉 개에서는 80~90ml/kg을, 고양이에서는 50~60ml/kg을 1volume으로 보고 이 정도의 수액을 가능한 한 빨리 투여하는 것이다. 이렇게 투여한 수액은 보통 1시간 이내에 50~60%는 간질로 빠져나간다고 한다. 예를 들어, 6kg의 Shih-Tzu견이 쇼크로 내원한 경우에는 약 500ml의 생리식염수를 30분~1시간에 걸쳐서 투여해야 한다. 이런 경우 말초혈관(노쪽피부정맥(cephalic vein) 또는 큰두렁정맥(saphenous vein))에 24G의 카테터를 장착하여 수액을 투여한다고 하면 아마도 주어진 시간(보통 30분 ~ 1시간)에 다 투여하지 못할 것이다. 또한 22G 카테터를 장착한다고 해도 조금은 무리일 것이다. 따라서 목정맥(jugular vein)에 18~20G 카테터를 장착하고 수액줄의 drop을 조절하는 밸브로 완전히 열어두면 수액이 빠르게 들어갈 것이다. 즉, 목정맥에 가능한 한 큰 카테터를 장착하는 것이 바람직하다.

쇼크를 유발할 정도로 탈수되는 질환은 보통 구토와 설사(소장성 설사)를 심하게 나타내는 경우가 많다. 그래서 주로 위장관계 질환(장 폐쇄를 유발하는 이물, 장꼬임(torsion 또는 volvulus),급성췌장염, 파보장염 등)과 다뇨를 유발하는 질병(만성신부전의 말기, DKA 등)이 있다. 심정지(cardiopulmonary arrest; CPA)가 발생한 환자에서 심폐소생술을 실시하면서 수액을 쇼크용량으로 투여했었으나, 최근에는 심폐소생술 시 중증의 탈수를 유발한 질병이 아니라면 쇼크용량의 수액을 투여하지는 않는다.

2. 얼마나 탈수되었나?

쇼크로 내원하여 쇼크용량 만큼의 수액을 투여하였더라도 탈수가 개선된 것은 아니다. 또한 쇼크 증상을 동반하지 않고 탈수만 있는 경우도 있다. 수액량을 결정할 때 탈수가 얼마나 있는지 확인하는 것이 중요하다. 그럼, 어떤 방법으로 탈수를 평가할까? 탈수가 있다는 것을 객관적으로 평가할 방법은 있다.

혈액에서 혈구와 혈장단백질이 차지하는 비율은 일정하므로 hematocrit(HCT)와 총단백질(Total protien; TP)를 측정하여 이 수치가 정상보다 증가하였다면 탈수가 있는 것이다. 즉, 개에서 HCT가 60%이고,TP가 8.2g/dl라면 이 환자는 분명히 객관적으로 탈수가 있는 것이다. 그런데, 이 환자가 얼마나 탈수가 있을까? 이 수치만으로는 알 수가 없다.

탈수량을 평가하는 가장 정확한 방법은 탈수되기 전의 체중에서 탈수시 체중을 빼는 것이다. 즉, 평상시 체중이 6kg이었던 환자가 탈수증상으로 내원 하였을 때 체중이 5.4kg이었다면 600g정도 탈수 된 것으로 판단할 수 있다. 그러나 임상증상이 있어서 내원한 환자의 아프기 직전 체중을 알고 있는 경우는 거의 없다. 다른 방법으로 탈수정도를 측정해야 한다.

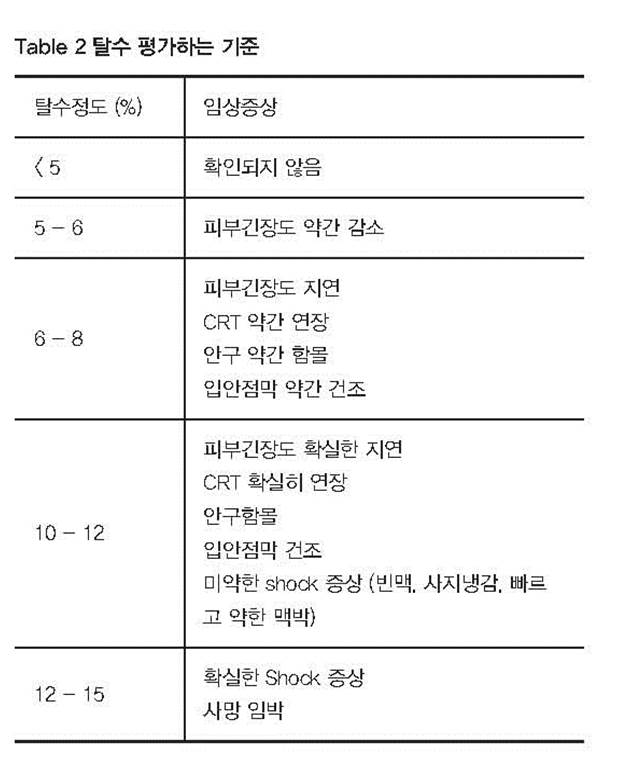

탈수를 확인하는 주관적인 지표는 피부긴장도(skin turgor)와 모세혈관충만시간(capillaryrefilling time; CRT), 입안 점막의 습윤정도, 사지의 냉감정도, 안구의 함몰 정도 등이다. 자세한 설명은 표2를 참조한다.

보통 5% 미만의 탈수는 탈수증상을 확인할 수 없다. 탈수가 있을 때 가장 먼저 확인되는 것은 피부긴장도 이다. 피부긴장도가

지연되는 경우는 적어도 5% 이상의 탈수가 있다. 등쪽의 피부를 들어 올렸다가 놓으면 피부가 원래의 위치로 바로 돌아가야 한다. 탈수가 있는 경우는 피부가 주름져있거나, 원래의 상태로 돌아가는데 시간이 걸린다. 이것을 “tented”라는 단어를 사용하여 표현한다. 만약 너무 말라서 피부가 쭈글쭈글한 환자에서는 피부긴장도를 통해 탈수정도를 확인할 수 없다.

지연되는 경우는 적어도 5% 이상의 탈수가 있다. 등쪽의 피부를 들어 올렸다가 놓으면 피부가 원래의 위치로 바로 돌아가야 한다. 탈수가 있는 경우는 피부가 주름져있거나, 원래의 상태로 돌아가는데 시간이 걸린다. 이것을 “tented”라는 단어를 사용하여 표현한다. 만약 너무 말라서 피부가 쭈글쭈글한 환자에서는 피부긴장도를 통해 탈수정도를 확인할 수 없다.

경미한 안구함몰과 CRT가 2초 이상으로 지연되면 6~8% 정도 탈수가 있는 것이다. CRT의 측정은 입안의 점막인 치은부위를 손가락으로 1~2초 정도 눌렀다가 뗀 후 점막의 모세혈관이 원래의 색깔로 돌아올 때까지 시간을 측정하는 것이다. CRT는 정상인 경우 1.5초 미만이라고 한다. 만약 치은염이 심하거나 패혈증이 있는 경우에는 CRT로 탈수를 평가할 수 없다. 패혈증이 있는 경우에는 모세혈관의 투과도가 증가하여 입안의 점막(치은)이 충혈 되어 있어서 CRT를 측정할 때 0.5초 이내이다.

안구함몰이 확실하게 확인되는데, 아직 쇼크상태가 아니라면 보통 10~12%정도의 탈수가 있다. 이런 경우 피부긴장도가 증가하고, CRT도 지연되며 구강점막은 건조하다. 만약 확실한 쇼크증상이 있다면 12~15% 정도의 탈수가 있다고 본다.

안구함몰이 확실하게 확인되는데, 아직 쇼크상태가 아니라면 보통 10~12%정도의 탈수가 있다. 이런 경우 피부긴장도가 증가하고, CRT도 지연되며 구강점막은 건조하다. 만약 확실한 쇼크증상이 있다면 12~15% 정도의 탈수가 있다고 본다.

위와 같은 판단기준은 객관적이라기보다는 주관적이다. 따라서 수액처치하면서 매시간 탈수정도를 평가해야 한다. 처음에는 5% 탈수가 있다고 판단하고 5% 탈수를 교정하였지만, 피부탄력도가 개선되지 않았다면 추가로 탈수를 교정해야 한다.

8% 정도 탈수로 판단하고, 수액처치를 실시하였 는데 2시간 후에 과수화의 증상(빈호흡, 폐음 청진시 wheezing sound 등)이 관찰된다면 처음에 평가한 탈수정도가 과다했다고 볼 수도 있다. 이런 경우 수액투여를 중지하고, 이뇨제( furosemide 2~4mg/kg IV)을 우선 투여한다. 지속적으로 탈수정도를 평가해라.

8% 정도 탈수로 판단하고, 수액처치를 실시하였 는데 2시간 후에 과수화의 증상(빈호흡, 폐음 청진시 wheezing sound 등)이 관찰된다면 처음에 평가한 탈수정도가 과다했다고 볼 수도 있다. 이런 경우 수액투여를 중지하고, 이뇨제( furosemide 2~4mg/kg IV)을 우선 투여한다. 지속적으로 탈수정도를 평가해라.

3. 수액요법이 필요한가?

쇼크 또는 탈수정도를 평가하여 수액이 정말로 필요한지를 판단해야 한다. 예를 들어, 구토가 있는 환자가 내원하였다. 의식은 또렷하고 신체검사시 피부긴장도와 CRT가 정상이었다. 또한 환자는 음수가 가능하였다. 이런 경우에는 수액요법보다는 구토억제제(maropitant citrate, 1mg/kg, SC)를 투여하고 경과를 지켜보는 것이 더 바람직 할 것이다.

그러나 의식은 있으나 구토를 여러 번 보여 피부긴장도와 CRT가 길어지고 물을 먹여도 토하는 경우에는 수액요법과 다른 대증요법이 필요할 것이다. 앞에서도 설명하였지만, 심폐소생술 시 과거에는 항상 수액요법을 실시하였으나, 최근에는 환자의 상황에 따라 수액요법을 달리한다

4. 어떤 종류의 수액을 투여할 것인가?

수 액 의 종 류 는 크리스탈로이드수액(crystalloid), 콜로이드수액(colloid), 혈액으로 구분한다.

크리스탈로이드 수액은 사용방법에 따라 대치(replacement) 수액과 유지(maintenance) 수액으로 구분한다. 크리스탈로이드 수액은 장력(tonicity)에 따라 저장성(hypotonic), 등장성(isotonic), 고장성(hypertonic)으로 구분한다. 주로 사용하는 수액은 등장성 수액이다. 보통 삼투압이 290~310mOsm/L인 수액을 등장성 수액이라고 한다. 이에는 0.9% 생리식염수, 링거수액(Ringer’s solution), 하트만수액(Hartmann’s solution = Lactated Ringer’s solution), Normosol-R, Plasma-Lyte 148 등이 있다. Normosol-R과 Plasma-Lyte가 가장 좋다고 하지만 국내에서는 구하기 쉽지 않다. 주로 0.9% 생리식염수 또는 하트만 수액을 사용한다. 등장성수액은 주로 쇼크처치할 때, 탈수교정할 때, 또는 수술시에 사용된다. 탈수교정시에는 탈수량과 유지량을 함께 계산하여 보통 2~24시간에 걸쳐서 투여한다.

예를 들어 10kg의 환자가 7%정도 탈수되었다고 가정하자. 이 때 탈수량은 10kg ×7% × 1000ml = 700ml 이다. 7% 정도는 3~4시간에 걸쳐서 탈수를 교정하는데, 4시간 동안 탈수를 교정한다고 하면 수액속도는 175ml/h이다. 여기에 7kg의 유지속도는 21ml/hr이므로 총 196ml/h의 속도로 수액을 투여한다. 수술시에는 보통10~15ml/kg/hr의 속도로 투여한다.

저장성 수액은 나트륨(Na)과 염소(Cl)의 함유량이 40~60mEq/L로 낮다. 대표적인 수액이 0.45% 생리식염수, 0.3% 생리식염수, 5% 포도당수액, Normosol-M, Plasma-Lyte 56 등이다. 또한 0.45% 생리식염수에 2.5% 포도당이 들어있는 수액도 있다. 주로 유지요법의 수액으로 사용된다. 탈수교정시에는 등장성 수액인 0.9% 생리식염수를 사용하고, 탈수교정이 끝나면 0.45% 생리식염수로 바꾸어 수액요법 때문에 고나트륨혈증이 발생하는 것을 예방한다. 하루 정도 수액투여 할 때에는 등장성 수액만 사용해도 문제가 되는 경우는 적다. 2일 이상 수액요법이 필요한 경우에는 저장성 수액으로 수액을 교체하고 전해질농도를 적어도 하루에 1회는 측정할 것을 권장한다.

고장성 수액은 5% 당가생리식염수(0.9% 생리식염수에 5% 포도당이 들어있는 수액), 11.7%생리식염수 등이 있다. 5% 포도당은 삼투압이252mOsm/L이지만, 체내에 들어가면 1시간 이내에 대사되어 물로 변환되므로 삼투압을 계산하지는 않는다. 5% 당가생리식염수는 0.9% 생리식 염수와 동일하게 생각하고 저혈당 환자에서 투여하면 된다. 주로 6개월령 미만의 개와 고양이에서 투여한다. 고장성 생리식염수는 7%, 11.7%, 23.4%가 있는데, 국내에서는 11.7%가 판매되고 있다. 11.7% 생리식염수는 20ml과 100ml이 판매되고 있고, 주로 20ml의 병(vial)을 사용한다. 보통 20ml에 40mEq의 Na가 포함되어 있으므로 농도는 2mEq/ml이다. 고장성 나트륨은 초기에 탈수가 너무 심하여 0.9% 생리식염수만으로 탈수교정하기가 힘들다고 판단될 때 사용된다. 이럴 경우 고장성 생리식염수를 콜로이드 수액으로 희석하여 7.5%를 만들고 보통 4ml/kg의 용량을 1ml/kg/min의 속도로 투여한다. 개와 고양이에서 5분에 걸쳐서 투여한다.

이 수액의 장점은 고장성 때문에 혈관의 확장이 빠르고 콜로이드 수액 때문에 확장된 혈류량을 장기간 유지할 수 있다는 것이다. 상황이 발생했을 때 7.5% 고장성 수액을 만들기 위해서 그때마다 계산을 한다면 시간이 부족하다. 미리 표를 만들어 두거나, 대략적으로11.7% 생리식염수와 콜로이드 수액을 1:1 또는 2:3으로 희석하여 4ml/kg을 5분에 걸쳐서 투여한다.

콜로이드 수액은 천연 콜로이드와 합성 콜로이드로 구분한다. 천연 콜로이드는 혈장과 human albumin이고, 합성 콜로이드는 hetastarch이다. 혈장은 저알부민혈증, DIC, 췌장염, 간부전 등에서 사용된다. 저알부민혈증시 혈장을 투여해서 알부민의 수치를 정상까지 회복시키기는 어렵다. 알부민 이외의 다른 단백질이 부족하기 때문에 투여한다. 저알부민혈증에서 알부민의 농도를 높이기 위해서는 human albumin을 사용한다. 동종이 아니라 이종이므로 알러지 반응을 유발할 수 있으므로 투여전에 항히스타민을 투여한다. 알부민을 투여하는 방법에는 여러 방법이 알려져 있지만, 로얄동물메디컬센터에서는 2ml/kg을 bolus로 투여하고, 0.3ml/kg/hr의 속도로 알부민의 농도가 정상까지 도달할 때까지 투여한다. 보통1~2일 정도 소요된다. 혈장은 6~10ml/kg을 2~4시간에 걸쳐서 투여한다. 가끔 20ml/kg을 투여할 때도 있다.

Hetarstach는 hydroxyethyl starch의 줄임말이다. 초기에는 분자량이 400~700kDa인 제품을 사용하였으나, 그 후 pentarch라고 해서 분자량이 200kDa인 제품을 사용했다. 최근에는 분자량이 130kDa인 제품을 많이 사용하는데 제품명이 볼루벤(Voluven)이다. Hetastarch의 가장 큰 부작용은 응고부전이다. 그래서 10~20ml/kg을 투여하는데, 볼루벤은 분자량이 작아 응고부전의 문제가 적게 발생하고 33ml/kg까지도 사용하고 50ml/kg까지 사용했다는 보고도 있다.

5. 어떤 경로로 수액을 투여할 것인가?

수액투여의 가장 효율적이고 좋은 방법은 위장관을 이용하는 enteral fluid therapy이다. 그러나 우리가 치료하는 대부분의 환자들은 물을 먹일 수 없는 경우가 많다. 그래서 비경구적인(parenteral) 방법을 선호하게 된다. 주로 사용하는 곳이 정맥투여 또는 피하투여이다. 작은 개체의 개와 고양이, 즉 생후 2개월 미만인 경우에 정맥카테터를 장착할 수 없는 경우에는 복강내 또는 골수강내 투여도 고려할 수 있다. 이러한 방법은 마우스, 랫트, 기니픽, 고슴도치 등의 특수동물에서 주로 사용한다.

개와 고양이에서 응급처치할 때 정맥수액만큼 효율적인 방법은 없다. 따라서 얼마나 빨리 정맥 내 카테터를 장착하느냐가 관건이다. 수의사는 빠르고 정확하게 정맥내 카테터를 장착할 수 있도록 지속적으로 노력해야 한다. 보통 노쪽피부정맥(cephalic vein)과 큰두렁정맥(saphenous vein)에 정맥내 카테터를 장착한다. 주로 사용하는 정맥내 카테터는 24, 22, 18G이다. 5kg 미만인 경우에는 24G를, 5~15kg인 경우에는 22G를, 15kg 이상인 경우에는 18G를 사용할 수 있다. 큰 개체일수록 큰 G의 카테터를 사용한다. 단, 항암요법을 실시할 때에는 가능한 한 작은 카테터를 장착한다. 카테터를 장착한 혈관주위로 항암제가 새는 것을 방지하기 위해서이다.

쇼크 환자 또는 탈수가 심한 경우에는 목정맥(jugular vein)에 정맥내카테터를 장착한다. 작은 개체의 개와 고양이가 말초정맥에서 카테터를 장착할 수 없는 경우에도 목정맥을 사용한다.

6. 어떤 속도로 수액을 투여할 것인가?

수액을 투여하는 속도와 수액량을 결정하는 것은 거의 동일한 의미이다. 쇼크환자에서 수액 속도는 가능한 한 빨리 투여해야 한다. 즉, 개에서 80~90ml/kg을, 고양이에서 50~60ml/kg을 가능한 한 빨리 이를 한 시간에 투여한다면 개는 80~90ml/kg/hr이고, 고양이는 50~60ml/kg/hr이다. 만약 이를 30분에 투여한다고 하면 개는 160~180ml/kg/hr이고, 고양이는100~120ml/kg/hr이다. 30분만에 투여해야 한다. 투여 전에 투여할 총량을 미리 계산해야 한다. 10kg의 개를 쇼크용량으로 투여한다면 적어도 800~900ml을 800~900ml/kg/hr로 또는 1600~1800ml/kg/hr의 속도로 투여한다. 500ml 수액은 거의 2팩에 가깝고 1000ml 수액은 거의 1팩에 가깝다.

과거에는 수액을 투여할 때 수액속도를 계산하고 1분에 몇 방울 또는 한 방울을 몇초에 떨어뜨릴 것인지를 계산했다. 수액줄의 방울(drop)은 보통 15방울, 20방울, 60방울짜리가 있다. 수액줄로 속도를 계산하는 방법은 다음과 같다. “60 × 60”은 1시간을 초로 계산한 것이다.

방울사이 간격 (초)

= (60 × 60) / [수액줄방울 × 속도(ml/hr)]

= (60 × 60) / [수액줄방울 × 속도(ml/hr)]

예를 들어, 60ml/hr의 속도로 투여할 때 20방울 수액줄을 사용할 때, (60×60)/(20×60) = 3 초이다. 만약 60방울 수액줄을 사용하면 (60×60)/(60×60) = 1 초이다.

그러나 문명의 발달로 최근에는 수액펌프 또는 시린지펌프를 통해서 수액을 투여하는 경우가 많다. 펌프가 속도와 총 투여한 양, 제한 양 등을 표기해 주고, 펌프가 막혔을 때 또는 공기(air)가 수액줄에 들어가 있을 때 알람도 울려준다. 이런 펌프는 수액뿐만 아니라 약물을 투여할 때도 사용된다. 기계가 좋기는 하지만, 가끔 기계도 고장 날수 있다. 펌프를 장착해 두었더라도 적어도 2~4시간마다 잘 들어가고 있는지 등을 점검할 필요는 있다.

앞에서도 설명하였지만, 내가 정한 수액량이 들어갔는지 펌프의 수치뿐만 아니라 수액팩도 확인하는 습관을 들이도록 하자. 예를 들어, 4시간 동안 500ml정도의 수액을 투여하기로 하였다면 4시간 후 500ml이 투여되었는지 펌프만 확인할 것이 아니라 500ml의 팩이 모두 비워졌는지 확인해라. 다른 이유로 정한 양만큼 수액을 투여하지 못하는 경우도 있다. 수액처치하는 동안 방사선촬영 또는 초음파검사를 한다고 수액을 끊는 경우도 있기 때문이다. 수액처치가 급한 경우에는 방사선촬영과 초음파검사는 탈수교정 후 실시해도 늦지 않은 것 같다.

7. 얼마나 수액을 투여할 것인가?

위에서도 언급했던 것처럼 수액속도와 양은 밀접한 관계가 있다. 수액량은 다음 식으로 계산한다.

수액량

= 탈수량 + 유지량 + 지속손실량o(ngoing loss)

처음 탈수교정시에는 탈수량과 유지량을 합해서 투여하고, 탈수량을 교정한 후에는 유지량과 지속손실량을 합해서 투여한다. 탈수량은 탈수평가 방법을 통해서 계산한다. 유지량은 지각손실량(sensible loss)와 불감손실량(insensible loss)의 합이다. 지각손실량은 12~20ml/kg/day, 불감손실량은 25~40ml/kg/day로 계산한다. 지속손실량은 구토와 설사가 잦아서 체액이 손실 되는 경우와 이뇨작용으로 배뇨량이 증가하는 경우에 고려해야 한다.

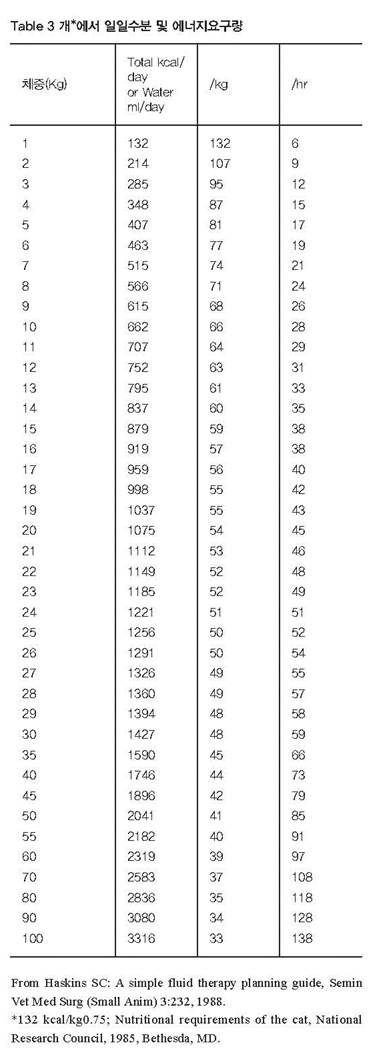

개에서 일반적인 유지량을 계산하는 방법은 40~60ml/kg/day이다. 15kg 미만인 경우에는 60ml/kg/day로 계산하고, 15~30kg까지는 50ml/kg/day로, 30kg 이상은 40ml/kg/day로 계산한다.수액의 일일유지량은 에너지의 일일요구량과 동일하다고 가정하에 계산하는 것이다. 표 3을 보면개에서 10kg 일 때 일일유지량이 66ml/kg/day이고, 14kg이 60ml/kg/day이며, 3kg은 95ml/kg/day이고, 1kg은 132ml/kg/day이다.

즉, 10~16kg까지는 60ml/kg/day로 계산하더라도 편차가 크지 않지만, 5kg미만에서 유지량을 60ml/kg/day로 계산하면 수액이 부족할 수 있다. 국내는 5 kg 미만의 개들이 많으므로 이 부분은 주의할 필요가 있다. 단, 이 일일유지량은 사료와 물을 급여하지 않는다는 전제조건하이다. 만약 술후 수액처치할 때 사료와 물을 급여하기 시작하였다면 일일유지량으로 투여하면 과수화로 혈액이 희석될 수도 있다. 사료와 물을 급여하는 경우에는 일일유지량의 50~60%만 수액을 투여해도 문제는 없다.

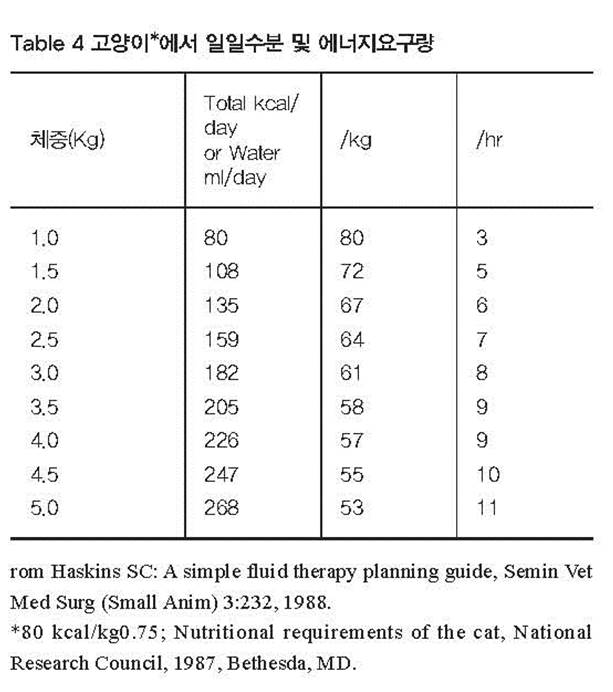

고양이는 개보다 혈액량이 적고, 체중도 적으므로 계산하기보다는 표4를 참고하는 것이 더 나을 것이다.

배뇨량이 증가하는 경우에는 유지량만 투여하면 탈수가 될 수 있다. 배뇨량을 측정하는 가장 정확한 방법은 요도카테터를 장착하는 것이다. Feeding tube를 장착할 수도 있지만, 요가 feeding tube 주위로 새는 경우도 있으므로 가능하다면 Balloon urethral catheter를 장착하는 것이 좋다. 15kg 이상의 수컷에 balloon urethral catheter를 장착하기는 쉽지 않다. 외국에는 대형견의 개에 장착할 수 있는 urethral catheter가 판매하고 있지만, 국내는 사람용을 사용해야 하므로 15 kg 이상의 대형견은 feeding tube를 이용한다. 요가 새거나 feeding tube가 빠지는 경우가 많다. 7 kg 미만의 수컷은 6F urethral catheter를 사용하고, 7kg 이상의 수컷은 8F urethral catheter를 사용한다. 너무 일찍 거세한 경우에는 penis가 작아서 7kg 이상의 수컷이라도 8F 보다는 6F를 사용해야할 수도 있다. 암컷은 요도안쪽의 지름이 넓기 때문에 큰 urethral catheter를 사용한다. 암컷은 2명 이상의 보정자가 필요하고, 장착시 숙련도가 필요하다. 때때로 마취가 필요할 수도 있다. 수컷 고양이는 Tom-cat 카테터를 장착하고, 암컷 고양이는 6F urethral catheter를 장착하여 배뇨량을 측정한다.

배뇨량을 측정하는 가장 대표적인 질환이 급성 또는 만성신부전과 요도가 폐쇄되었다가 개통 된 경우이다. 급성신부전의 경우는 무뇨(anuria) 또는 감뇨(oliguria)인 경우에는 과수화를 예방해야 하고, 다뇨(polyuria)인 경우에는 탈수를 예방하기 위해서 배뇨량을 측정한다. 만성신부전인 경우에는 수화가 목적이기도 하지만, 음수량을 측정하기 위해서이다. 만성신부전 환자는 배뇨량이 일정하므로 배뇨량만큼 음수가 가능해야 탈수를 방지할 수 있다. 예를 들면, 5kg의 푸들견이 배뇨량이 하루에 800ml이었다면 지각손실량인 5kg × 20ml/kg/day = 100ml이다. 즉, 하루 음수량은100ml + 800ml = 900ml이 되는 것이다.

요도폐쇄의 가장 일반적인 질환은 수컷 고양이에서 폐쇄성 FLUTD와 수컷 개에서 결석 등으로 요도가 폐쇄되는 경우이다. 이런 경우 24시간이상 배뇨하지 못하면 방광이 단단하게 확장되고, 질소혈증을 동반한다. Tom-cat 카테터 또는 요도카테터(보통 5F feeding tube)로 폐쇄되었던 요도를 개통하게 되면 이후에 신장은 다뇨가 생성된다. 이를 폐쇄후 이뇨작용(postobstructive diuresis)이라고 부른다. 폐쇄된 요도를 개통하였기 때문에 처음에는 질소혈증이 개선되는데, 증가한 배뇨량만큼 수액량을 보정해주지 않으면 3~5일 후 질소혈증이 다시 증가하는 경우가 있다. 이런 상황에서 배뇨량은 7~10ml/kg/hr 이상으로 증가하는 경우도 있으므로 꼭 배뇨량을 측정하고, 그만큼 수액량을 보정해야 한다.

예를 들어, 10kg의 수컷 슈나우저가 요도결석으로 내원하였는데, BUN이 200mg/dl, creatinine이 10.7mg/dl 이었고, 8% 탈수가 있었다. 처음 4시간 동안 탈수교정 하였을 때 배뇨량이 500ml이었다고 가정하자.

초기 수액량 = 탈수량 + 유지량

= [ ( 10kg × 8% × 1000 )/4hr ] + 28ml/hr

= 228ml/hr

= [ ( 10kg × 8% × 1000 )/4hr ] + 28ml/hr

= 228ml/hr

4시간 후 수액속도

= 지각손실(=배뇨량) + 불감손실

= 500ml/4hr + 0.83 × 10ml/hr

= 133.3ml/hr

여기서 불감손실량 0.83ml/hr는 20ml/kg/day를 시간당으로 계산한 값이다. 이후에 4~6시간마다 배뇨량을 측정하면서 수액속도를 조절한다. 점점 배뇨량이 증가할 수도 있으므로 주의한다. 요도카테터를 장착하면 배뇨량을 측정하여 수액량을 결정하는데 많은 도움이 되지만 부작용도 있다. 가장 큰 부작용이 세균성 방광염이다. 주로 요도카테터를 따라 감염이 일어난다. 매일 요팩과 중간에 연결하는 수액줄을 바꾸어 주고, 생식기 주위를 배뇨량 측정할 때마다 소독해 주어야 한다. 요 팩의 요 색깔이 감염이 있는 것처럼 변했다면 바로 요도카테터는 제거한다. 세균감염이 의심되면 요도카테터를 제거함과 동시에 요세균배양과 감수성 검사를 의뢰한다.

8. 언제 수액요법을 중지할 것인가?

구토와 설사를 주증상으로 내원한 경우에 이러한 증상이 멈추고 환자가 스스로 사료를 먹고 물을 마신다면 수액요법을 중지해도 된다. 그런데 문제는 다뇨증상을 보이는 환자이다. 물을 마시지만 배뇨량만큼 충분히 마시지 못한다면 탈수증상이 발생하여 질소혈증이 발생할 수 있다. 따라서 다뇨증상이 있는 환자는 하루에 수액량을 25% 씩 감량하면서 환자가 충분히 물을 마시는지 확인한다. 수액량을 감량하면서 BUN과 creatinine을 매일 측정하여 다시 증가하는지 확인한다. 질소혈증이 다시 증가하지 않으면 수액량을 계속해서 감량하여 투여를 중지한다. 그러나 국내임상에서는 보호자가 빨리 퇴원시키기를 원해서 바로 수액투여를 중지하고 퇴원시키는 경우가 많다. 이런 경우에는 1~2일 후에 다시 혈액검사하자고 보호자에게 설명한다.

이상 일반적인 수액요법에 대해 정리해 보았다.

탈수를 일으키는 질병에서는 수액요법이 다른 어떤 치료보다 중요하다. 탈수정도를 정확하게 판단하여 적절하게 수액요법을 실시하자. 임상을 하다보면 vital sign(체중, 체온, 심박수, 호흡수 등)과 탈수정도를 평가하지 않는 경우가 많다. 또한 수액요법을 실시하는 동안에도 탈수가 교정되었는지, 과수화되지는 않았는지도 평가해야 하는데, 그냥 지나치는 경우가 많다.

수액요법이 꼭 필요한 경우도 많지만 수액요법으로 환자를 힘들게 하거나 사망에 이르게 했던 경우도 있다.

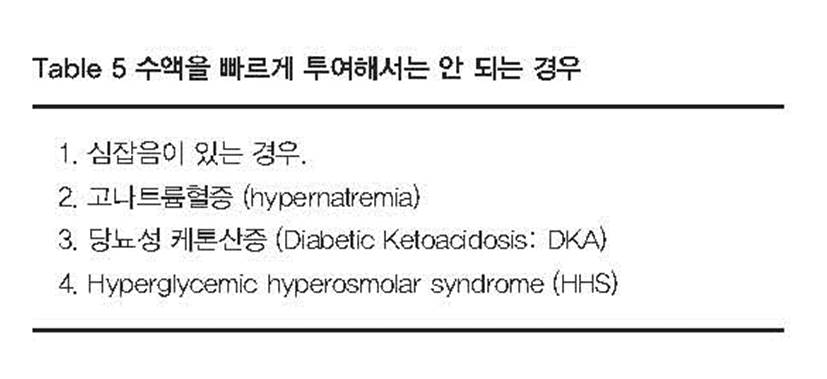

수액을 빠르게 투여하면 위험한 경우는 표5와 같다.

심잡음이 있는 경우에 수액을 빠르게 투여하면 폐수종이 발생한다. 신체검사시 심잡음이 있는지 꼭 확인해야 한다. 나머지 3가지의 경우는 혈중 고삼투압 때문에 발생하는 문제이다.

삼투압을 구하는 공식 = (Na + K) × 2 + Glucose/18 + BUN/2.8 이다.

즉, 나트륨과 혈당이 높으면 혈중 삼투압은 증가한다. 고삼투압 상태에서 수액을 투여하면 혈액내 삼투압은 빠르게 감소하지만 뇌세포의 삼투압은 감소하지 않아 뇌부종이 발생하여 혼미, 혼수, 경련 등의 신경증상을 나타낸다. 따라서 이와 같은 경우에는 천천히 수액을 투여하고, 각 질병에 따른 수액요법을 따른다. 설명이 복잡해지므로 여기서는 생략한다.