내과 | 개에서 난치성 지속경련증을 케타민으로 치료한 증례

페이지 정보

작성자 ROYAL 등록일14-05-16 11:42조회13,745회 댓글0건

관련링크

본문

개에서 난치성 지속경련증을

케타민으로 치료한 증례

개에서 지속경련증(status epilepticus: SE)이란 30분 이상 동안 경련이 지속되거나, 경련과 경련 사이에 정상적인 의식으로 회복되지 않는 경우를 말한다. 경련이 30분 이상 지속된다면 뇌에는 더 많은 병변이 발생하여 경련은 더 심해질 것이다. 이러한 정의를 임상에 적용하는 것은 의미가 없을 것이다. 따라서 두번째 정의인 경련과 경련 사이에 정상적인 의식으로 회복되지 않는 경우를 임상에 적용하는 것이 더 맞을 것이다. 즉, 경련 후 정상적인 의식으로 회복하지 않는다면 이를 지속경련증으로 판단하면 된다. 또한 지속경련증에 대한 치료를 즉시 시작한다. 본 증례에서 지속경련증이 디아제팜(diazepam)에 반응을 보이지 않았지만, 케타민(ketamine)을 첨가한 후에 경련이 조절되었다.

증례

케타민 투여 후 경련증상 멈춰

● 병력청취 및 신체검사

3.1kg의 6년 령 중성화된 수컷 요크셔테리어 까미가 새벽에 지속적인 경련을 주된 증상으로 내원했다. 의식이 없는 상태에서 강직성-간대성 경련을 나타냈다. 경련 후 잠깐 의식은 회복했지만, 30분 이내에 다시 경련이 시작되었다.

그 이후로 의식은 회복되지 않았고, 침흘림과 근육떨림, 호흡곤란 등의 증상을 동반했다. 또한 배변과 배뇨를 보였다. 경련 후 의식없이 기면상태(lethargy)였고, 1시간 이내에 강직성-간대성 경련을 반복했다. 이번이 처음 발견된 경련이었다. 문진상에서 독성물질 또는 약물을 먹었을 가능성은 희박했다. 내원 시 체온이 43.0℃까지 증가했고, 심한 호흡곤란과 기면상태였다. 또한 근육떨림도 관찰되었다. 고체온과 경련 때문에 바이탈사인(vital signs) 측정 후 경정맥에 0.5mg/kg의 디아제팜을 정맥주사했다. 3회 정도 반복했으나, 경련은 조절되지 않았다. 새벽의 응급상황이다 보니 디아제팜만 간헐적으로 정맥주사했으나, 경련은 조절되지 않고, 3시간 정도 지났다. 0.9% 멸균생리식염수를 유지속도로 정맥 투여했다. 3시간 후 신체검사 시 의식이 없었고, 강직성-간대성 경련을 반복했다. 횡와자세였고, 호흡곤란을 동반했다. 사지의 반사신경과 감각반사는 정상적이었으나, 자세반응 검사는실시할 수 없었다. 안검반사와 각막반사는 정상이었지만, 동공빛반사(pupilary light reflex: PLR) 반응이 미약했다. 병력과 임상증상, 신체검사를 통해서 대사성 질환 또는 급성 혈관계질환, 염증성 질환, 종양 등이 의심되었다. 우선 대사성 질환을 배제하기 위해서 혈액검사와 요검사, 방사선검사, 초음파검사, 심전도검사를 실시했다.

진단 검사

● 임상병리

혈액검사에서 저알부민혈증(2.1g/dl)과 저칼슘혈증(6.8mg/dl)이 관찰되었고, AST와 CK(CPK), LDH의 상승이 관찰되었다. 칼슘은 알부민에 대해 교정하면 8.2mg/dl(=6.8+3.5-2.1)으로 저칼슘혈증은 경련을 유발할 정도는 아니었다. 요검사는 수액처치 중에 실시하였고, 요비중은 1.014로 나타났다. pH는 8로 알칼리뇨였고 요침사는 깨끗했다.

● 방사선검사와 초음파검사

흉부방사선 사진에서 좌심이쪽이 미약하게 확장되었다. 복부방사선 사진에서 특이소견은 관찰되지 않았다. 복부 초음파에서 양측신장의 에코가 상승했다.

● 심전도검사 결과

정상적인 파형이 관찰되었고, 심박수는 분당 150회였다.

잠정진단

이상의 검사에서 경련을 일으킬 대사성 질환은 확인되지 않았다. 두개 내 질환으로 의심했고, 발병은 급성이고, 지속경련증을 나타내므로 뇌경색(brain infarct), 뇌출혈(brain hemorrhage), 급성염증, 종양 등을 의심했다. 이를 위해서 MR촬영과 뇌척수액 검사가 필요했다. 그러한 검사보다는 경련이 지속되었기 때문에 경련을 멈추는 것이 우선이었다.

치료

지속경련증을 치료할 때 초기 선택하는 항경련제는 디아제팜이다. 0.5mg/kg의 디아제팜을 다시 정맥주사 했더니, 경련이 잠시 멈추는 것 같다가 다시 시작했다. 따라서 5분 이내 동일 용량의 디아제팜을 정맥주사 했고, 바로 0.5mg/kg/hr의 속도로 디아제팜을 정맥 주사했다. 20mg의 디아제팜을 70ml의 5% 포도당에희석하여 5.4ml/hr의 속도로 투여했다. 일정한 속도로 투여하기 위해서 시린지 펌프를 사용했다. 경련이 멈추었다가 10분 이내 경련이 다시 시작되었다. 디아제팜의 정맥내지속점적(CRI)을 계속하면서 2.5mg/kg의 페노바비탈(phenobarbital: 이하PB)을 정맥주사 했다. 그 후에 12시간 간격으로 정맥주사했다. 앞으로 계속해서 사용할 항경련제로 투여했다. PB의 투여 후에도 경련이 계속되었기 때문에 케타민(ketamine)의 투여를 고려했다. 5mg/kg의 케타민을 천천히 정맥주사한 후 경련은 멈추었다. 이후 5mg/kg/hr CRT로 투여하기 위해 500ml의 0.9% 멸균생리 식염수에 300mg(6ml)의 케타민을 첨가하여 25ml/hr의 속도로 투여했다. 그 후에 경련은 멈추었다. 간헐적으로 간대성 경련과 근육떨림은 관찰되었지만, 증상은 심하지 않았다. 경련이 조절되기까지 10분 이상이 소요되었다. 거의 3시간 이상 동안 경련을 나타냈다. 따라서 뇌병변은 더욱 커졌을 것이고, 뇌부종(brain edema) 또한 동반되었을 것으로 판단했다. 뇌부종을 치료하기 위해서 만니톨(mannitol, 1.0g/kg을 15분에 걸쳐서 정맥주사)과 덱사메타손(dexamethasone sodium phosphate,1mg/kg, IV)을 1 회 정맥주사했다. 경련이 심할 경우 디아제팜을 정맥주사하기로 했다.

그러나 추가적인 디아제팜의 주사는 없었다. 디아제팜과 케타민을 지속적으로 정맥투여한 후 경련은 조절되었다. 6시간 동안 경련이 관찰되지 않아 디아제팜부터 6시간마다 25%씩 투여속도를 줄였고, 케타민은 12시간 동안 경련이 관찰되지 않았을 때부터 4시간 마다 25%씩 감량했다. 경련을 일으킬 수 있는 두개 외 질환(extracranial causes)이 배제되었고, 경련이 조절되었기 때문에 두개 내 질환을 찾기 위해 MR 촬영과 뇌척수액 검사를 실시했다. MR 촬영을 위해 MRI 센터까지 이송하는 동안에도 디아제팜과 케타민은 계속해서 CRI로 투여했다. 이러한 상태에서 추가 마취없이 MR 촬영을 실시했다. 뇌척수액을 뽑을 때만 호흡마취를 추가했다.

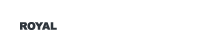

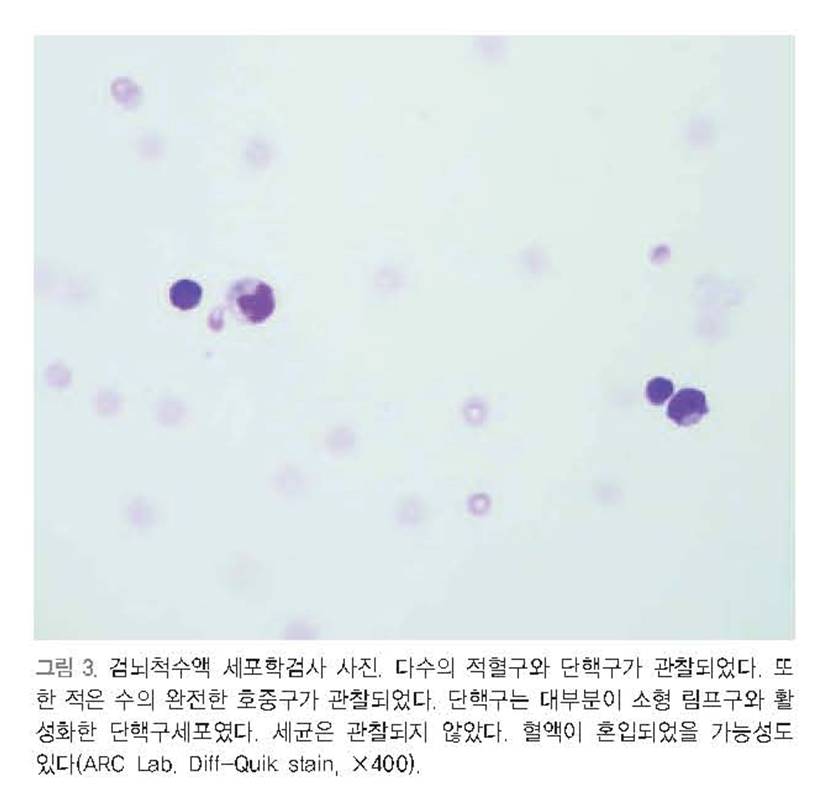

MR촬영의 T1영상에서 큰 변화는 찾을 수 없었다. 단지 단면상에서 좌측뇌실이 외측에서 미약하게 압박되는 소견이 관찰되었다. T2영상에서 후두엽쪽에 고음영이 관찰되었고 주위로 미약한 고음영의 부종 소견이 관찰되었다. 조영증강은 관찰되지 않았다. 뇌척수액 검사에서 총단백질은 137mg/dl로 증가했지만, 총유핵세포수는 6cells/μl로 정상이었다. 적혈구는 2,021cells/μl로 증가했다. 세포학적 검사에서 많은 수의 적혈구와 단핵세포가 관찰되었고, 소수의 호중구가 관찰되었다. 단핵구는 소형 림프구과 활성화된 단핵구 세포(activated monocytoid cells)가 대부분이었다. 세균은 관찰되지 않았다. 뇌척수액 검사에서 염증(퇴행성 질환)과 감염, 외상 또는 출혈이 의심 되었다. 그러나 적혈구의 수가 증가했는데, 이는 뇌척수액을 뽑을 때 혈액이 혼입된 것으로도 생각할 수 있다. 혈액의 혼입으로 호중구와 림프구가 포함된 유핵세포가 관찰되었고, 총단백질의 농도가 증가했을 것이다.

따라서 뇌척수액은 정상일 수도 있다(그림2, 3). 항부종 치료 MR 촬영에서 주병변부 주위로 뇌부종이 관찰되었기 때문에 MR 촬영 후부터 항부종 치료를 시작했다. 0.5g/kg의 만니톨을 24시간 동안 6시간 마다 정맥주사 했고, 그 이후에는 증상이 회복할 때까지 12시간마다 정맥주사 했다. 1mg/kg의 푸로세마이드(furosemide)를 24시간 동안 6시간 마다 정맥주사 했고, 그 이후에는 8시간마다 정맥 주사했다. 30mg/kg의 MPSS를 1회 정맥주사 했고, 다음으로 24시간 동안 1mg/kg의 프레드니솔론을 12시간 마다 근육주사했다. 그 후에는 12시간 마다 0.5mg/kg의 프레드니솔론을 근육주사했고, 증상에 따라 점차 감량했다. 케타민의 투약을 중지한 후에 의식은 회복했고, 경련은 관찰되지 않았다. 그러나 정상적으로 서지는 못했다. 입원 3일째부터 의식이 명확해졌고, 식욕과 음수가 정상이었다.

운동실조(ataxia)는 계속 관찰되었다. PB는 경련이 유발될 가능성이 있기 때문에 계속해서 12시간 마다 정맥 주사했고, 입원 5일째부터 경구투여로 전환했다. 2주후 PB의 혈중농도를 측정하여 용량을 조절 할 것이다. 지속경련증의 원발성 질환에 대해 뇌경색으로 잠정진단했고, 경련 발생 후 경련이 조절될 때까지 고열과 시간이 지연된 것에 의해 더 많은 병변이 발생했을 가능성이 높다. 증상의 개선정도에 따라 치료 약물을 선택할 것이다. 또한 2개월 후 추가적인 MR 촬영과 뇌척수액 검사를 실시한다면 더욱 더 좋은 예후를 평가할 수 있을 것이다.

고찰

본 증례에서 디아제팜을 CRI로 투여했는데도 경련이 조절되지 않아 케타민을 투여했다. 이러한 조합으로 지속경련증이 조절되었고, 항부종치료와 함께 입원 2일째 경련은 더 이상 발생하지 않았다.

그러나 초기에 PB의 부하용량은 사용하지 않았고, 유지용량만 사용했다. PB의 부하용량을 사용했을 때 경련이 조절되었을 지는 의문사항이다. 다른 증례에서 이를 시도해보고 검증해 볼 필요가 있다. 이전에는 지속경련증을 치료할 때 하나의 항경련제에 반응이 없으면 다른 약물로 전환하는 것으로 생각했다. 그러한 방법도 가능하겠지만, 이전의 경험을 돌이켜 볼 때 반응이 미약하거나 안락사된 경우가 많았던 것 같다. 항경련제와 주사마취제의 조합으로 위험성이 없는 것은 아니지만, 경련을 멈추지 못하면 그에 대한 부작용이 더 크거나, 경련 자체로 죽을 수 있으므로 이러한 조합을 시도하는 것도 의미가 있다고 생각한다.

본 증례는 24시간 후 디아제팜과 케타민의 투약을 중지했는데도 경련은 발생하지 않았다. 지속경련증의 원인이 뇌경색(brain infarct)이라면 증상이 호전된 후 항경련제와 항부종약물의 투약을 중지할 수도 있다. 그러나 MR상에서 좌측 후두엽의 병변이 크기 때문에 이후에 간질을 나타낼 수도 있을 것이다. 경련의 발생에 따라 항경련제의 투약을 고려할 것이다